水資源の保全

水の使用量と排水の適正管理

サッポログループは、生産工場での水使用量削減に継続的に努めます。まずは2030年までに2013年比で10%削減に取り組みます。また発生する排水を適切に管理し、資源の保全を推進しています。

サッポロビール

各工場では、ビール製造設備の洗浄・殺菌工程における水の使用の3Rとともに、排水量の削減、各所在地域の法令・条例などにもとづいた排水水質の適正管理に努めています。

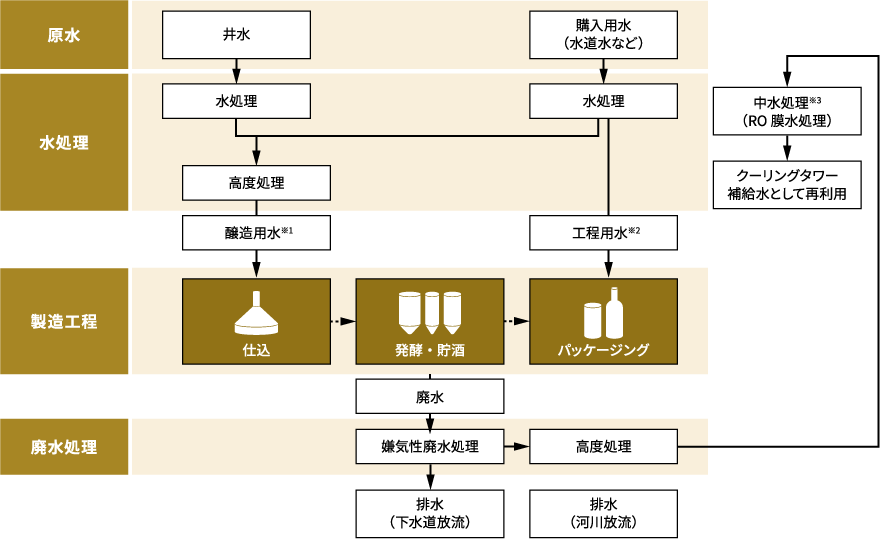

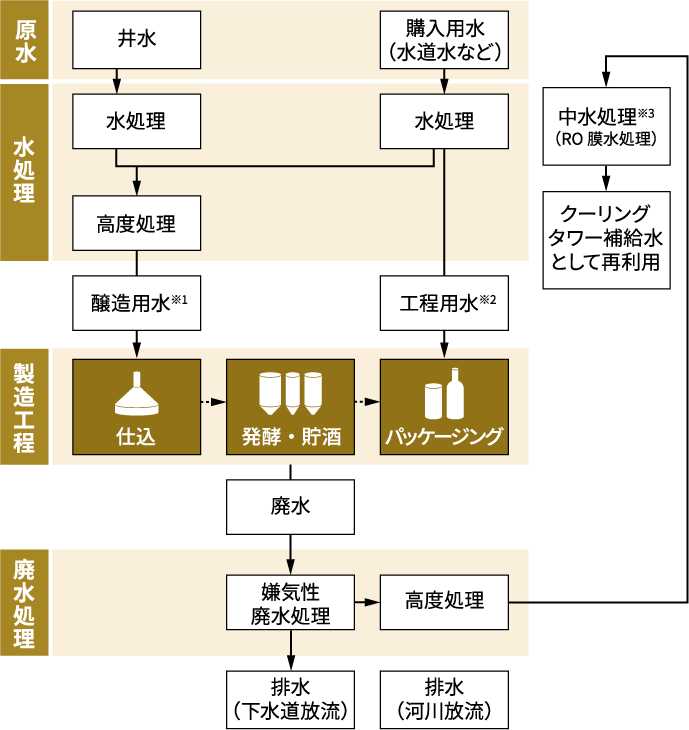

用水処理フロー(概念図)

※2 工程用水:設備の洗浄などに使う用水です。

※3 中水処理は静岡工場の設備です。

ポッカサッポロフード&ビバレッジ

ポッカサッポロフード&ビバレッジでは、製造設備のタンク及び配管洗浄水について、洗浄水量や頻度、洗浄工程を見直す事で、水使用量の適正管理に努めています。

水再利用状況

サッポロビール

サッポロビールでは、生産系の排水(工程に使用した水)を環境設備や機械冷却などの工程用途に再利用にし、用水使用量の削減に努めています。再利用率は約3~5%程度になります。

排水再利用システムの導入

サッポロビール静岡工場では2000年より、水資源の有効活用を図るため、河川に放流する排水を回収し再利用するシステムを導入しています。

回収した排水は逆浸透(RO)膜※ にて有機物などの汚れを除去し、冷却塔の補給水や汚泥脱水機の洗浄水など、生産以外の場所にて再利用しています。このシステムで回収される排水は、静岡工場で使用する水の1割程度を占めており、水資源の節約と有効活用につながっています。

※ 逆浸透(RO:Reverse Osmosis)膜 ろ過膜の一種で、水だけを通し、イオンや塩類など水以外の不純物は透過しない性質をもつ膜のこと。

ポッカサッポロフード&ビバレッジ

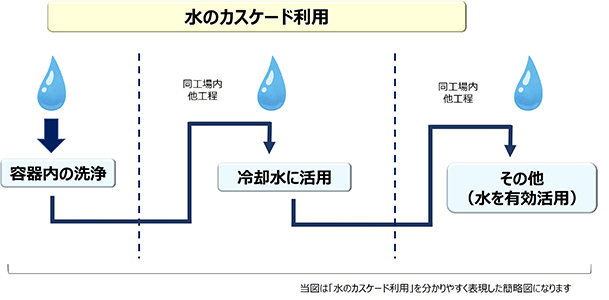

水のカスケード利用

ポッカサッポロフード&ビバレッジでは、工場における水のカスケード利用(洗浄に使用する水資源を有効活用する手法)を推進しています。

例えば、ペットボトル内部の洗浄に使用した水は、他工程の冷却水に再利用するなど、貴重な水資源を有効活用できる取り組みを実施しています。

サッポロ不動産開発

雑排水・厨房排水の再生利用

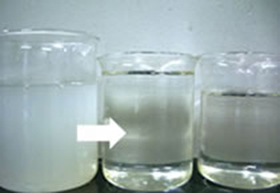

「恵比寿ガーデンプレイス」の施設内で発生した雑排水と厨房排水は、微生物による有機物の分解除去を行う流動担体生物膜処理設備等で中水として再生し、植栽への潅水やトイレの便器用の流し水などに再利用しています。

処理後の中水(写真中央)、

比較用の上水(写真右)

水リスクへの取り組み

水リスクの把握と排除

サッポログループでは、生産拠点で水を大量に使用していることや、世界中で生産される農産物を原料に用いているため、水リスクの把握と排除に努めています。

生産拠点における水リスク

水リスクが事業継続に与える影響を把握するため、サッポログループは国内外の生産拠点を対象に、Aqueduct Water Risk Atlas(以下Aqueduct)と実態調査を組み合わせて調査を実施しています。Aqueductは世界資源研究所(World Resources Institute)が公開しているツールで、世界の水リスクを緯度・経度から評価します。

各拠点地域の「Overall water risk(総合水リスク)」および「Water Stress(水ストレス)」のリスク評価は以下の通りです。

総合水リスク

| リスクレベル | 2024 |

|---|---|

| Low | 5 |

| Low - Medium | 23 |

| Medium - High | 0 |

| High | 1 |

| Extremely High | 0 |

※ 「総合水リスク」はAquductの全調査項目の評価を踏まえた総合評価。1拠点のみ総合水リスクのデータ無し。

水ストレス

| リスクレベル | 2024年 | 2030年 |

|---|---|---|

| Low | 7 | 7 |

| Low - Medium | 7 | 8 |

| Medium - High | 15 | 14 |

| High | 1 | 1 |

| Extremely High | 0 | 0 |

※ 「水ストレス」とは、再生可能な地表水と地下水の供給量に対する総取水量の割合で、利用者間の競争度合いを示します。

※ 2030年データはAquduct2030年標準シナリオ(安定した経済発展と着実に増加する世界の炭素排出量を伴う世界。世界平均気温は1986年と比較して2.6〜4.8°C上昇。)にて想定される水ストレスとなります。

サッポログループは、「Extremely High」に該当する地域を「水不足や、洪水・渇水などの水リスクが総合的に高いエリア」として注視しています。2024年時点で「総合水リスク」、「水ストレス」ともに「Extremely High」に該当する生産拠点は存在しません。

しかしながら、「総合水リスク」においてベトナムのロンアン工場の地域1か所が「High」に分類されたため、水リスク低減を優先的に取り組む拠点として設定いたしました。 現在、具体的な目標策定を進めています。

また、「水ストレス」において2024年時点および2030年時点で北米の小規模生産拠点1か所が「High」に分類されますが、当該拠点の生産規模は小さく、水使用量は僅かであるため、地域の水ストレスに与える影響は限定的と判断し、水リスク低減を優先的に取り組む拠点には設定していません。

サッポログループでは各拠点でのリスク管理体制強化を目的に、地域の自治体や水道局と継続的にコミュニケーションを取り、情報共有を行っております。また、各生産拠点での水の効率的使用を継続的に推進し、環境負荷の軽減に取り組んでいきます。

今後もサッポログループは、生産拠点における水リスクを定期的にAqueductなどのツールを活用してモニタリングします。新たに水リスクの高い生産拠点が判明した場合、その拠点の状況に応じて対策を強化し、持続可能な水管理を目指します。

原料調達における水リスク

水は、酒類や食品・飲料事業に欠かせない原料であるとともに、農産物の生育に必要であるため、農産物の生産地について、水リスクの評価を行っています。 今回は、基軸となるビール事業の主原料である大麦・ホップについて、主な調達先地域サプライヤー拠点を調査しました。その結果、総合水リスクで「Extremely High」に該当する拠点は無いことが分かりました。その他原料の調査については今後の課題として位置づけています。サプライヤーにはサステナビリティに関する調達ガイドラインを共有し、コミュニケーションを通じて安全・安心な調達に努めています。

水源を守る活動

サッポログループでは、宮城県七ヶ宿町の水と水源を守る活動に共感し、2009年より減農薬農法での米づくり体験など、さまざまな活動に従業員とその家族が参加しています。七ヶ宿の水はサッポロビール仙台工場の原料用水の水源となっており、2009年から「七ヶ宿源流米ネットワーク」とともに田植えや稲刈り等を通して交流を行っています。

環境省ウォータープロジェクト参加

サッポログループは環境省ウォータープロジェクトの目的に賛同し、参加しています。水循環の維持又は回復に資する事業活動や環境活動、啓発活動等に積極的に取り組むよう務めます。